●クレジットカード決済の本人認証サービス(3Dセキュア2.0)について

クレジットカードの不正利用防止のため、本人認証サービス(3Dセキュア2.0)を導入しております。

ご注文情報をご入力いただいた後に、クレジットカード会社での本人認証が行われる場合があります。

詳しくは

こちらの案内

をご覧ください。

●お客様へ重要なお知らせ

食料品や衛生品のまとめ買いや、催告のないテレビ放映などで、突然数千件の注文が押し寄せることもあります。弊社で販売する品の大半は、丁寧に心を込めて目と手で作られた希少性の高い作品です。そのため、「在庫あり」表示や「受注承認メール」配信後に入手不可能であることが判明する場合があります。この場合、ご用意できない品は弊社の判断にてキャンセル扱いとさせていただき、在庫が確保した品のみを可能なかぎり早くお送りしますので、ご理解をどうぞよろしくお願いいたします。

この商品は、neten株式会社から発送いたします。

送料について

-

■全国一律送料500円

※20,000円以上お買い上げいただきますと、送料は当方にて負担いたします。

お届けについて

-

速攻発送の対象外とさせていただきます。

-

ご注文確認(ご入金確認後)の5営業日以内に発送をこころがけておりますが、万が一出荷が遅れる場合はメールでご連絡いたします。

-

配送はゆうパックでお届けいたします。

お支払いについて

-

neten社製品は、全品前払い、またはクレジットカードのみの取扱となっております。後払いはご利用いただけませんこと、ご容赦ください。

(ご入金確認後の直送依頼が契約事項となっております。)

サービス品について

-

ご購入金額に応じたプレゼント品はお付けできません。また、ギフト包装やお熨斗掛け、メッセージカードのサービスも対象外となりますのでご了承ください。

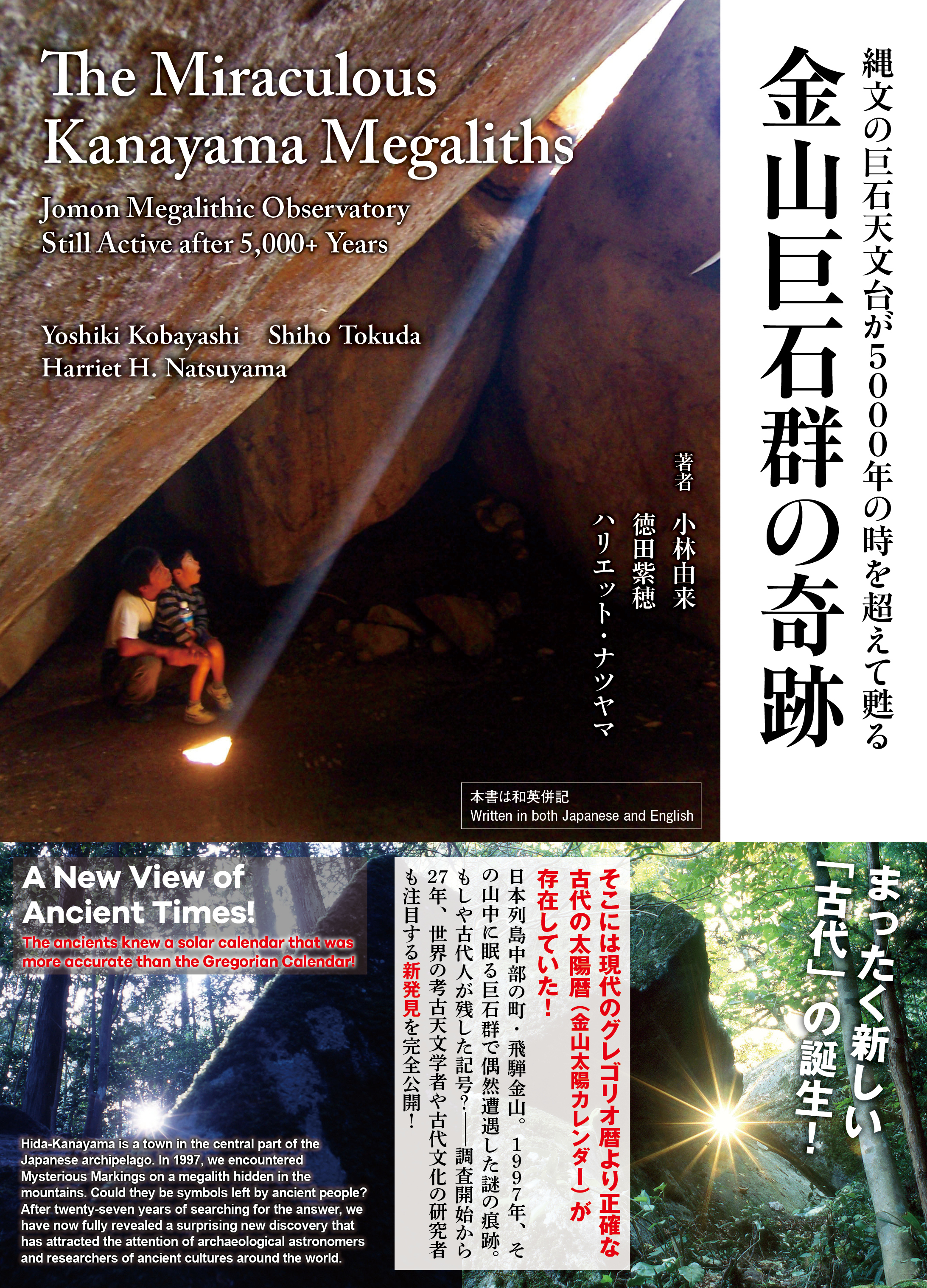

和器出版

縄文人がつくった天文台か? 世界の天文学者も注目する飛騨金山の謎の巨石群。その調査の全容をまとめた書籍『金山巨石群の奇跡』がついに完成! 日英併記で世界へ発信!

変化に富んだ山並みと清流に恵まれ、気候も比較的温暖な飛騨地方は、縄文時代から住みやすい土地だったらしく、縄文遺跡も各地で発見されています。

そんな飛騨地方で、古くから街道の要所として知られてきたのが、飛騨金山と呼ばれる小さな町。本書『金山巨石群の奇跡』の物語は、この町の山間にある森の中から始まります。

◆はじまりは巨石との偶然の出会いから◆

著者のひとり、地元金山生まれの小林由来さんは、今から27年ほど前、偶然この森の中で6m級の巨石に刻まれた謎の痕跡を発見します。

そして、「これは古代人が残した何らかの記号ではないか?! ここはイギリスのストーンヘンジに似た巨石遺跡かもしれない」と直感します。

現代アートの作家でもある小林さんは、古代の巨石遺跡と、そこに古代人が残したと思われる記号に以前から強い興味を抱いていたのです。

この発見をきっかけに、小林さんと、同時期に小林さんが知り合ったカメラマンの徳田紫穂さんがボランティアで一帯にある巨石群の調査をはじめるわけですが・・

はじめてみると、それまで誰もが(調査した二人も含め)想像していなかったような驚きの事実が、次々に明らかになっていったのです。

どうやらこの巨石群では、縄文時代に精密な太陽観測が行われていたらしい、しかも閏年の観測まで‥‥‥

と、物語は私たちの予想をはるかに超える展開を見せます。なにしろ、古代、縄文時代に巨石を利用した太陽天文台のようなものが存在し、

その巨石には暦を読み取る仕組みまで織り込まれていたらしい‥‥‥というのですから、驚くなというほうが無理です。

「本当ですか?!」

最初はそう聞いてしまった私たち編集部員ですが、本づくりが進むにつれ、「知れば知るほど不思議な気持ちになってきますね」というコトバに感想は変わりました。

すごい、おもしろい、けれど、不思議、なんでそんなことがあの時代に?‥‥‥みなさんもきっと、こんなふうに首をひねりながら、驚きの発見に胸躍ること必至です。

著者は、謎解き調査チームの隊長である小林由来さんと優秀なワトソン役である徳田紫穂さん、そして、宇宙物理学者のハリエット・ナツヤマ博士。

ナツヤマ博士はハワイ生まれの日系アメリカ人で、京都大学で理学博士号をとり、その後、カリフォルニアの名のある理学研究所で長く研究をされていました。

そんなアカデミズムの世界で数学と宇宙物理学の知見を鍛え上げてきた本物の学者であるナツヤマ博士が、あるとき古代日本の天文学に興味をもったことから、自らの意志で金山巨石群を訪れ、この発見の確かさを確信、以後調査チームに加わることになりました。

ナツヤマ博士のほか、理学の博士号をもつ世界の天文学者や考古学者も金山巨石群には注目していると聞きます。

小林さんが巨石に残る痕跡を発見した当時は、鬱蒼とした森だったこの場所、金山巨石群はいまや世界中から研究者も訪れる場所になりました。

ナツヤマ博士はこう語っています。

「27年間の太陽観測記録とデータの分析により、金山太陽カレンダーは現代の太陽暦(グレゴリオ暦)よりも正確な暦であることが示されました。現代においても正確に時を刻み続ける巨石太陽カレンダーは、まさに驚異的な発見です」(本書「刊行にあたって」より)

現代人の想像を超える古代人の知性と発想力に緻密な検証によって迫り、これまで知られてこなかった“まったく新しい古代像”を明らかにしたのが、この調査です。

その全貌をおさめた本書『金山巨石群の奇跡』は、世界中の読者に読んでもらえるよう日英を完全併記しました。

巨石に秘められた知られざる古代の謎を追った知的冒険物語とも呼びたくなる本書。ぜひ楽しみながら読んでいただけたらと思います。

◆目次◆

刊行にあたって

はじめに

巨石に刻まれた“謎の痕跡”との運命的な出会いから27年。

いま確信をもってみなさんに伝えたいこと。

Part 1 巨石の眠る縄文の森へ

1-1 遭遇~先史時代からの長い眠りから目覚めた“縄文”巨石群

1-2 発見~巨石に残されていた太陽からのメッセージ

コラム1 なぜ彼らは「山の中」を選んだのか?

コラム2 古代人ならではの発想

1-3 不可解な巨石配列の暗示 ~浮かび上がる古代金山人の太陽観測法

コラム3 暦の“進化”とは?

コラム4 季節感を的確に映し出す〈金山太陽カレンダー)

Q&A 〈金山太陽カレンダー〉に及ぼす地震の影響について

Part 2 洞窟の中の宝さがし

2-1 「痕跡」の謎を追って~地中に眠る“太陽スポット光観測所”の発見

2-2 洞窟に秘められていた“光の暦” ~閏年観測も可能にする太陽スポット光観測システムの解明

Q&A 5000年前の太陽位置について

Part 3 金山太陽カレンダーの設計図

I 巨石群を展望する

II 巨石群から太陽を観測する

III 巨石群から北極星ポラリスと北斗七星を観測する

IV 金山太陽カレンダーの独創的な仕組み

Part 4 “現代の古代人”からのいくつかの伝言

4-1 縄文天文学を世界へ〜グローバルUTCカレンダー

4-2 古代という未知への旅

4-3 「遊び」は古代人の文化を読み解くキーワード

4-4 自由を尊重する次の新しい波へ ~在野の研究者として古代の人々から学んだこと

4-5 現在の取り組み、そしてこれから

コラム5 金山巨石群に“陽”をあてた影の立役者たち~大規模環境整備の舞台裏で・・

Part 5 付篇

5-1 スカイウォッチャーのための基礎天文学

5-2 金山太陽カレンダーの円形システム

5-3 古代エジプト遺跡に関する新説

5-4 古地磁気学による金山巨石群配列の解明

5-5 縄文時代と巨石群

5-6 国内外での研究発表

5-7 巨石天文学の世界へようこそ

謝辞

参考文献

<2025年6月21日発行

B5版変形 オールカラー ソフトカバー 402p>

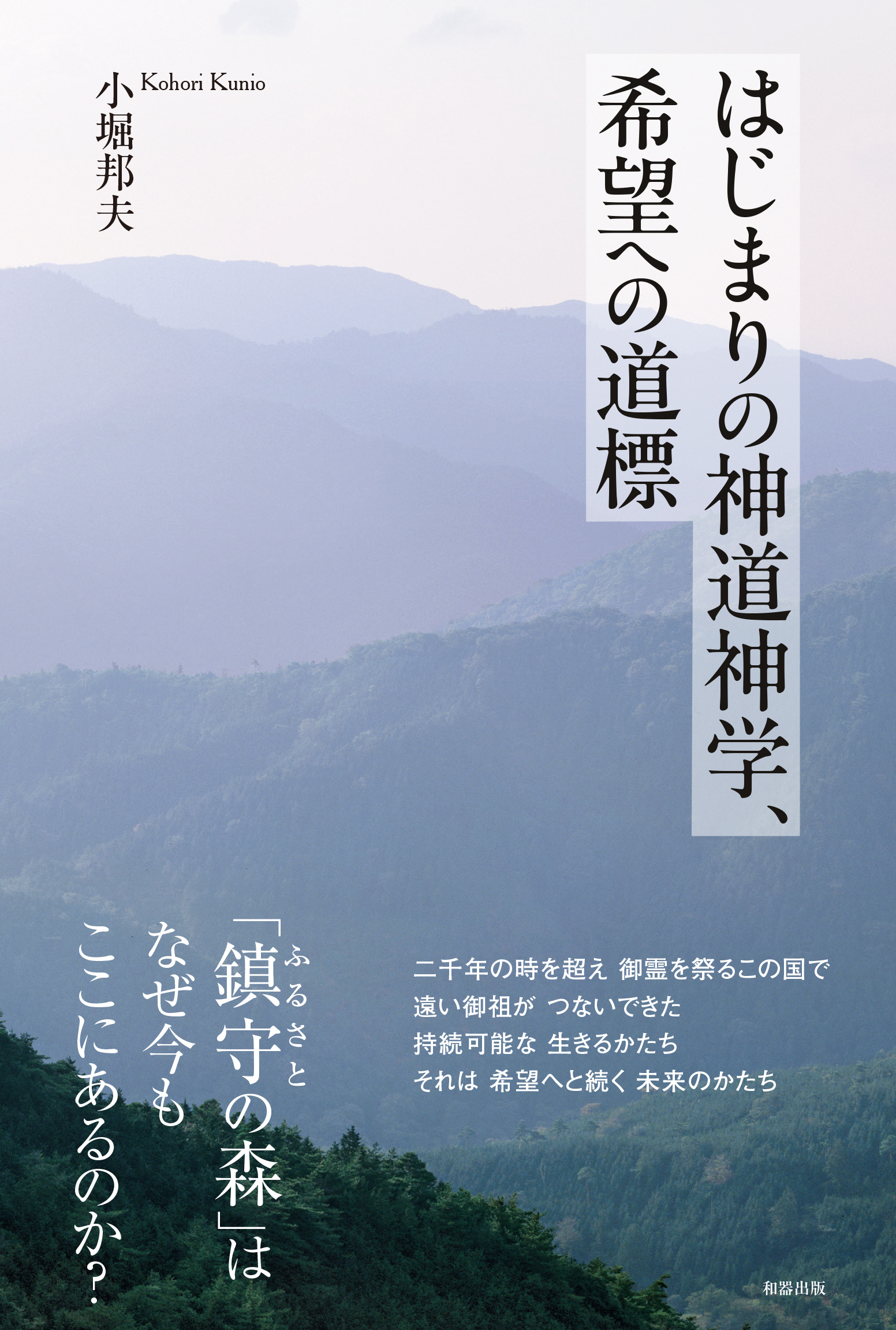

本書の著者、小堀邦夫氏は、戦後の神宮(伊勢神宮)、靖國神社の要職を歴任した神道の実践家として知られますが、並行して情熱を注いでいた神道学の研究や、詩歌や随筆など文筆の分野においても著名でした。

そのように多彩な領域に足跡を残した氏ですが、その心深くに、神職に就く以前から、温めていた強い思いがあったことを私たちは本書の制作を通じて知ることになりました。それは、近代以降の社会が経済成長の名の下に行ってきた自然環境の改変、つまり、環境破壊という問題をどうしたら解決できるか、という困難な問いです。

氏がはじめて、この環境破壊という現実に直面したのは、高校生の頃だったといいます。住民の強い反対を押し切って実行された工場建設のため、故郷(和歌山)の海浜が瞬く間に失われていくー。時代は戦後の日本経済の高度成長期にさしかかっていました。

「経済優先」の国策による代償が、おそらく何万年もの長きにわたって受け継がれてきたふるさとの景観の喪失をもたらしたことーそれは若き日の氏にとっては絶望というべき苦い思い出になったのではないでしょうか。それゆえに、その衝撃的な出来事は、氏がその後、(このような開発を推し進める側には立たない職業として)神職の道を志す契機にもなったとも聞きました。

本書が見据えるテーマの一つもまさにこの「環境問題」にありますが、この問題の本質を、「現代社会を象徴する出来事」としてとらえ、文明論の視座から、神道の源流にあった自然と調和して生きる神道的世界観と対比させつつ、掘り下げているところに神道思想家としての氏の決意を見るような気がします。

氏は、この問題の根幹にある「近現代の社会を成り立たせている思想」と、現代のあらゆる場面にみられる「石油に依存する暮らし方」(原子力にせよ、再生エネルギーにせよ、石油抜きでは成立しないのです)に対し、はっきりと異議を唱えたうえで、このように私たちに問いかけます。

石油に依存し、自然という資源を食い尽くす文明がその必然としてもたらす果てしない環境破壊の先に、希望の未来はあるのか?

神職の道を歩きながら、現代社会の一員として生きざるを得ない自分自身にそう問い続けてきた氏にとって、まさに本書のテーマは、ライフワークそのものであったといえます。

本書の中で氏は、「神社や神宮のお祭りは、文化継承の遺伝子を未来に伝えるためのシステム」と表現していますが、お祭りという神事の大元にあるものが、この列島の風土と、その自然の循環と共に生きるヒトの暮らしであったことを本書は静かに、深い息遣いとともに伝えてくれます。

人々の暮らしの中に生まれ、二千年を超えて育まれてきた神道の力。その力は、現代社会が抱える最大の課題である“環境問題”の解決のために何を成し得るのだろう?

この問いを、神道家である自身に向けて問いただしたかにも見える本作は、現代を生きる私たちが目をそむけず取り組むべき課題を明瞭に示した渾身の一作となりました。

おそらく、人生の残り時間を察せられていたのでしょう、本作が氏の遺作となったことは誠に残念なことですが、「これから多難な時代を生きることになる人々にとっての生きるための手がかり、希望への道標となることをささやかな願いとして」(「終わりに」より)書かれた本書を、一人でも多くの方に読んでいただけたらと思います。

そして、その行間にこめられた温かな氏の願いを、直に感じ取っていただけたらうれしく思います。(編集部より)

【本書の概要】

Part1 上代祭祀語篇

奈良・飛鳥時代の言葉を読み解きながら、日本人の精神文化の中枢に迫ります。万葉集、記紀をはじめとする古典、古文献を足がかりに、神道とは、人とは、心とは、といった普遍的な問いが丁寧に紐解かれます。日本語学の一編としても出色です。

Part2 環境問題篇

ついに地球規模の環境破壊を引き起こすまでになった「近現代」の根本思想、その本質とは何か? この深刻極まりない文明をいかに克服していけば良いのか? この問いを足がかりに、近代以前の日本人の暮らし方と思想を振り返り、“希望ある未来への扉”を模索します。

日本の伝統文化を代表するお祭り、神宮(伊勢神宮)の式年遷宮に未来はあるのか?

元禄二(1689)年、数えて四十六回目にあたる式年遷宮の年、外宮に奉拝した俳人松尾芭蕉はそのときの感慨を「とふとさに みなおしあひぬ 御遷宮」(尊さに皆押し合いぬ)と詠んだと伝えられます。

神宮の国民的人気は現代でも変わらず、「お伊勢さん」という憧れと親しみのこもった温かな呼び声は、日本全国津々浦々から聞こえるほどですが、一方で、式年遷宮のお祭りが、その伝統にふさわしい雅やかな舞台を設えるためには、国民の賛同のもと巨額の費用も要することから「どのようにして継承し、未来に待つ人々へとつなげていくか」という課題にも直面しています。

本書は、神宮に長く奉職し、式年遷宮の歴史と実際に通暁した著者が、十年後に迎える六十三回目の式年遷宮を前に、戦後「宗教法人」の枠組みの中で行なった過去二回の式年遷宮の経緯を振り返りながら、「千三百年の伝統」を「現代の日本において継承していくことの難しさ」をあえて率直に指摘したうえで、伝統の継承という希望につながる道筋が拓かれることを願い、“現実の壁”とそれを「乗り越えていくための道理」を綴ったもので、式年遷宮を題材にとった類書では語られることのない内容を含んだ異色の“式年遷宮本”といえます。

神宮の式年遷宮のみならず、「現代における伝統文化の継承」というテーマに関心をお持ちの方には、是非お読みいただきたい一冊です。

書名:第六十三回神宮式年遷宮、奉賛の道理と課題

著者:小堀邦夫

A5判 並製 86ページ

定価:1,500円(税込)

「美しい」とはどういう感覚ですか?──。

そう聞かれたら、みなさんならどう答えるでしょうか? 「現代美術の作家」という肩書きをもつ本書の著者である井坂健一郎氏は、こんな印象的な言葉を本書に残しています。縮めながらご紹介すると──「美」は美術家、芸術家がつくりだすもの、美術館にあるもの、と思っている人が多いかもしれませんが、そうではないのです。「美しい」という感覚はだれもが心の奥底にひそやかに、そして大切にしまっているものであり、その感覚があるとき何かに触れて心と体に響いてくるとき、その感動が「美しい」という言葉になるのではないでしょうか。つまり、「美しい」は、みなさん一人ひとりの「内なる声」の響きなんですよ、と。現代美術の最前線で活躍する作家・井坂健一郎らしい美の本質を射抜いた至言ではないでしょうか。

「美とは何か」「美意識とは何か」という興味津々のテーマにさまざまな角度から柔らかな光をあてながら、その光の変化に合わせて、多彩に広がる自身の作品を織り交ぜ、完成した本書。「作家の本は作品集」という常識をはるかに超えて「読むほどに味わいが深まる本」になりました。巻頭では、みなさんもよくご存じの「祝殿」(白川学館)や「ロゴストンセンター」(neten社)の、構想から建立に至るプロセスを紹介しています。稀代の“目利き”七澤賢治先生が、なぜ著者に“響同”製作者として、白刃の矢を立てたのか、その意図を七澤先生ご自身が紐解く寄稿も出色。なんどもなんども読み返したくなること、請け合いです。(編集部記)

書名:新版 真美識の発見

著者:井坂健一郎

B5判変形 並製 208ページ

特別寄稿「三人称の美のルネサンス」を迎える時代に

一般社団法人 白川学館代表理事 七澤賢治

プロローグ「美しい」は貴方の内なる声

Part1●虚実の間へー美の現れを求めて

Works of imagination1 祝殿

Works of imagination2 ロゴストンセンター

Public art ふとまにの里

Works of imagination3 Various arts at the exhibition

ANOTHER FACE/ANOTHER WORLD/カタルシスー浄化/たまゆら/暗示/間ーAwai/虚実幽顕/空 Koo/風がたずねてくる/凛/うたかた

Part2●「在る」と「現れる」の間へ

美意識の普遍と個性をめぐって

美意識の個性/自然と美意識/時代と美意識/美術の才能とは/作品のリアリティとは/美の術と「体験」/リアルとリアリティ/日常にある美の感覚・アートの表現

エピローグ

「新しい日常」を創造的に生きるために。

デジタルネットワークが可能にする、その先の美術教育へ

謝辞

著者プロフィール

作品リスト

読者の方々からも、「とほかみえみため」を唱えると、「災害時に、九死に一緒を得た」「仕事では、成果がすぐに表れるようになった」「家庭内でも、関係性がよくなった」など、まさに“奇跡”のような体験談が編集部に続々と寄せられております。

続編にあたる本書では、〈今回はさらに、なぜこの「とほかみえみため」に効果があるのかを、しっかり説明したいと考えています〉(まえがきより)と著者の大野靖志氏が語るように、読者のみなさんが体験した“奇跡”の謎が丁寧にしかもわかりやすく説き明かされており、

前作の読者はもちろんのこと、本書で初めて「とほかみえみため」の世界と出会う新しい読者の方々もきっと新鮮な驚きとともに深い理解をしていただけるのではないかと思います。ちなみに言霊(げんれい)についても基本的なことからわかりやすく書かれており、読み応えのある内容となっています。

おかげさまで前作の読者の方々を中心に予約も多数いただいております。

1作目を読まれたかたも、2作目から読まれる方も楽しんでいただけましたら、編集部としてもこれ以上ない喜びです。

ページ数:125ページ

著書:大野靖志

「…かくしてウイルスは私たち生命の不可避的な一部であるがゆえに、それを根絶したり撲滅したりすることはできない。私たちはこれまでも、これからもウイルスを受け入れ、共に動的平衡を生きていくしかない。」(朝日新聞 2020年4月6日より)

「共に動的平衡を生きていく」とはつまり、「小さな“敵”と私たちが共存していく」ということ。ではウイルスとの共存とは?───病を「戦うべき存在」ではなく「その人が必要とするメッセージ」であると考える本書の著者の石原克己氏はこういいます。

「現在の西洋医療からはその答えは見出せません。西洋医学は病を敵とみなして攻撃するからです。そうではない見方をする“経験科学”である伝統医療がいま求められています」

薬と手術こそ病と戦う最高の武器と考える現代の西洋医療、一方数千年に及ぶ経験の積み重ねから生命力の補佐こそ医療の本質と見る世界中の伝統医療。

両者の強みと弱みを熟知した著者が未来の新しい医療観の創造を提言した『いのちの仕組み』が発刊して1年。

日本語版の読者からいただいた「世界中の人々が不安な毎日にさらされているいまこそぜひより多くの人へ伝えてほしい」との要望に応え、同書の英訳版の準備ができました。

世界の人々の不安を払拭する一助となりますようにと願って、皆様へお届けします。

ページ数:216ページ

著書:石原克己

翻訳:Norie Lynn Fukuda-Matsushima

「筆跡学は、心理学であり行動学であり、なによりあなたの人生を豊かにする人生学なのです」

人の書き癖には深層心理があらわれる。「書は人なり」を独自に編み出した筆跡の型と性格や行動傾向との関係を明快に分析する新たな心理学。

ページ数:364ページ

著書:森岡恒舟

それは古代の日本人から現代に生きる私達への「言葉」に託した贈り物。

祓詞「とほかみえみため」。

その一音一音に秘められた真の意味とは?

天皇家に関わるごく一部の人物、もしくは日本の秘史に精通した人間にしか知りえなかった奥義をあなたへ。

ページ数:142 ページ

著書:大野靖志

薬理学を学んだ学生時代、この疑問に深くとらえられた著者の石原克己氏は、やがて伝統医療の世界に軸足を移し、治療家人生に入ります。それから44年。

その間、日本の伝統医療界では重鎮の一人と目されるまでになる一方、ヒーリング・心理療法・催眠療法、さらにはロゴストロンやNigiといった科学機器を利用した治療なども積極的に取り入れる革新的な治療家としても広く知られるようになります。

しかし、臨床の経験を積めば積むほど、逆に学生時代に抱いた疑問は消えない。その思いが本書を執筆する動機につながったといいます。

著者から読者のみなさんへのメッセージをご紹介します。

「病いは自分とは関係のない、病原菌やウイルスが起こしている。

病いは薬や手術で治す。それが現代の常識ですが、

〈本当にそうだろうか?〉という疑問から本書は始まっています。

薬や手術で“病いと戦う”ことが、本当の治癒になるのなら、なぜこんなにも多くの病院が世の中に必要なのでしょうか?

人が病むのは他にもっと根本的な原因があるのではないでしょうか。

そのことをみなさんになんとかして伝えたい、そう思ったことが

本書執筆の始まりでした。

なぜ人は病いになるのか?――この問いを考えるためには、いのちとはそもそもどのようにして生まれてきたのかを考えなくてはなりません。私たちのいのちというのは、生まれてきた瞬間に肉体に宿ったわけではありません。そのずっと以前に、はるかに遡れば、宇宙の始まりまでつながる長い長い時間のつながりの中で育まれ受け渡されてきたものです。その連綿とつづくいのちの働きに、私がつけた名前、それが「いのちの仕組み」です。

本書はこの「いのちの仕組み」をめぐる一つの旅のようなものかもしれません。いろいろな話題が出てきますが、でもそれらはすべてつながった一つのことでもあります。

読んでいるうちに、私たちがなぜ病いになるのか、なぜ治癒ということが起こるのか、そして病いは私たちに何を伝えようとしているのか‥‥‥さまざまな疑問への答えが霧が晴れるように見えてくることでしょう。

本書には私がいちばん伝えたかったことがぎっしり詰まっています。これから医療の専門家を目指そうとする人もそうですが、医療を受ける側のみなさんにこそぜひ読んでいただきたい、そう思っているのです」

この一冊でみなさんの健康観、医療観がきっと変わります!

ページ数:271ページ

著書:石原克己

筋力トレーニングや食事を切り口にするカラダづくり派もあれば、カラダを機械に見立てて物理現象的に読み解く派、瞑想派、心理学派などなど多士済々。

しかしながら、中でも「甲野陽紀」のワザほど異色のものは類を見ないのではないでしょうか。

文武両道に長けた父・甲野善紀氏に「私が20年以上かけてできた技をアシスタントの2年のうちにものにした才能」と言わしめた実力を既成の分野・流派流儀に預けず、意外なことにだれもが当然のようにできる「日常動作」の根本解読に注ぎ込んで見つけ出した“ワザ”の数々は、だれでも一瞬にしてできる驚きの超簡明さがありながら、介護術やスポーツ、音楽、治療家、医師、手技足技練達の職人などなど、身体技能を生業とする専門家たちからも熱い注目を集めるという、奥深さも持っているのですから。

本書はそんな若き身体技法研究者「甲野陽紀」の“ワザ”の根本にある視点、エッセンスを著者自身がはじめて詳細にひもといた、まったく新しい「カラダの見方」のエッセイ集。

「氏は身体技法を言葉のシステムとして構築した現代でも稀な人物ではないだろうか」の五つ星賛辞が帯に。

語り手はご存知、言霊学研究者の七沢賢治先生。

七沢先生は、「間鏡」という謎の言葉を本書のタイトルにくださったそう(詳しくは「はじめに」をお読みください)。

全六話に散りばめられた謎また謎に惹かれて読み進むうちに、「なるほど、〈わたし〉が変わるとカラダが変わるってそういうことか!」と超納得いただけるはず。

がんばっているのにうまくいかない。気をつけているのに失敗する。人前にでるとなぜか緊張してしまう。ついていこうと思っているのに置いていかれる‥‥‥

人生のさまざまな場面で遭遇する「そうしないようにと思っているのにそうなってしまう症候群」に悩んでいるすべての方へ、贈ります!

地球はなぜ水の惑星と呼ばれるのか? なぜ人体を含む生命体に水は不可欠なのか? 古来、世界中で探求が続けられてきた「水」の研究がいま、環境と生命の関係を問う視点から、新たな発展段階を迎えています。

「水とは地球、そして生命にとってどんな意味を持つものなのか?」という古くて新しい、そして謎に満ちた問いが本書のメインテーマ。多層的に語られていく水をめぐる宇宙史・地球史・人類史を読み進むにつれ、水の起源から水の未来までが一望のもとに現れてきます。

科学的見地から見た水についてはもちろんのこと、神話における水の姿や、一般書としては初めて日本古来の神事(白川伯家神道)と水の関係も解説され、水をめぐる文化史にも触れることができます。

水の研究に興味のある方はもちろんのこと、美味しい水や健康にいい水等々、日常生活の中で水に興味を持つ多くの方にもおすすめできる一冊です。

現代の世界で、アーティストとはどのような意味を持つ存在なのか?

とても大きなテーマですが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。

もし、アートが商業ではなく、「私たちが生きていくうえで必要不可欠な表現活動」であり、表現が消費文化のためのものではなく、「自然の流れの中における自己調和のプロセス」であるとするなら、この問いは一層深い意味へつながっていきます。

アーティストとして活動している人に限らず、多くの人にとってこのことは、「生きていく意味を問うような」大事な問いかけになるの ではないでしょうか。

その他

捉えにくかったロゴストロン周波数を、「音」という形で表現したことで、多くの方にはっきりとした体感をもたらした「LOGOSOUND」。

この音の可能性をさらに引き出すために生まれたのが『LOGOSOUND Audio 』の3つのスピーカー、そして「ボーンコンダクション(骨振動)」を起こすアコースティックベッド『なみのりふね』です。

「LOGOSOUND SYSTEM.」として統合されたこれらのシステムを開発した目的とは何か。これらによってどんな意識進化がもたらされるのか。

七沢研究所代表 七沢賢治、研究開発部長 七沢 智樹、LOGOSOUNDプロデューサーYUGI インタビューほか、世界を相手にオーディオシステムの開発・輸入輸出を手がけるムジカコーポレーションの真壁 征生氏と研究員の対談などを集録。

「音」による癒しや能力開発、意識進化について知りたい方、

「LOGOSOUND SYSTEM.」導入に興味をお持ちの方におすすめの一冊です。

発行人:DCP株式会社

冷えがちなのですが、マクロビオティックでのおすすめの入浴法は?

冷えがちなのですが、マクロビオティックでのおすすめの入浴法は?