高次元エネルギー米「ばんばのお米」

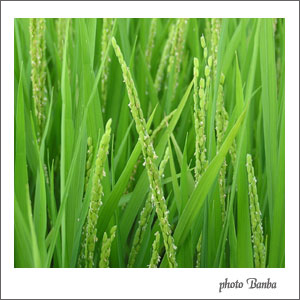

アポロ科学研究所のSymnテクノロジーを利用した、高次元エネルギーによるBS農法のお米

美味しいだけのお米なんて、もう要らない!

群を抜く味わいのある食感はもちろんのこと

ハイレベルエネルギーに満ちた「ばんばのお米」は、

霊峰白山に見守られ、すくすく元気に育ちました。

父の番場睦夫は米作りを引退し、

令和5年より番場隆祥が跡を継いでお米を作っております。

「土を活かし、稲を生かす」の想いで、土づくりから見直し、

暑さに負けない元気で美味しいお米を育てていきます。

引き続きよろしくお願いいたします。

天と地のエネルギーをつなぐSymnテクノロジーの生みの親

アポロ科学研究所の末廣淳郎氏が大胆に技術指導!

「土を愛し、土に生きる」をモットーに

健康で幸せな毎日を全国の消費者の皆様にお届けしたい・・・

ばんばさんのお米作りに懸ける妥協のない情熱と

Symnテクノロジーの高次元エネルギーが見事に共振して、

かつてない高次元エネルギー米がついに登場!

さらにさらに、「ありがとう実践ジャー」のたけさんに

白山を背景に生き生きと輝く稲穂の絵を描いてもらって

ますます強力にパワーアップしました。

もっちりとした粘りのある美味しいお米の一粒一粒に、

あなたとあなたのご家族の健康と幸せを願う想いを

「ギュッ!」と詰め込んで届けます。

新米入荷!自然栽培農法 ばんばさんの「こしひかり」

平成22年12月~『木村秋則 自然栽培実践塾』に参加し、数回にわたる講義と実技指導を受けられたばんばさん。

育苗床土についてご説明下さる木村先生

木村先生とばんばさん。緊張されています・・・

現地研修

木村先生の教えを守りつつ「ばんば流」の栽培管理も取り入れた自然栽培農法に挑戦されました。

平成23年産のお米は数量的にも少なかったため、ばんばさんの所でのみの販売となりましたが、2012年産はなんとプレマでも販売出来ることになりました。

一、二年目は失敗と思われるような場面にも出会われたようですが(ばんばさん的には成功!と言います)、自然栽培農法も三年目になり、プレマのお客様へもお届けできるほどの収穫です。

すばらしいエネルギーを持った自然栽培農法のこしひかりを是非、召し上がってみてください。

- ばんばさんのお米を使った贅沢甘酒・プレマオリジナルで販売中です

-

ばんばさんの玄米あま酒

農薬不使用玄米をしっかり発酵したスーパードリンクです。ノンシュガー・ノンアルコールだからお子様も妊産婦もシニアの方にも安心してお召し上がりいただけます。

健康と幸せを届ける、BS農法のお米

BS農法って何?

BS農法(Bio Synchronic農法)

これは、生命力を高める場を創る農法です。 種子・水・土に生命力を蘇生・活性化するエネルギーを与え、記憶させます。その結果、土は自然と同調する場となり、水は活性水となります。いわゆるイヤシロチになるわけです。

一般的には作物のための肥料として、窒素・リン酸・カリが使われていますが、作物の生育をさらに助長するためには、生体活性エネルギーが必要です。これは、植物の細胞増殖を励起して、栄養の吸収能力を高める機能性を有します。蘇生活性化した土壌で作物を栽培しますと、気候の変化への対応性、病害虫への抵抗性が向上して、生育を促進してくれます。

- BS農法として行う必要事項

-

- 種子に生体活性エネルギーを施して、記憶させる。

- BSボール(アポロセラミック)を土壌に埋める。

- 水にBSボール(アポロセラミック)を入れ、活性水にしてから散布する。

- 生体活性エネルギーと米糠、油粕等を利用して、発酵肥料(ぼかし)等を作り施用する。

この方法を行って栽培された作物は、それぞれの作物の特性を引き出したおいしい味のものが収穫できます。また、作物は強い生体活性エネルギーを保有しているため、食用しますと、健康を増進する本物の作物となります。この農法は、作物に新しい機能性をもたらす、21世紀型の新しい次元の農法であるといえます。

生体活性エネルギーとは

動植物の蘇生活性化、生命力を高めるエネルギーであり、この空間に存在する高度な気のエネルギーの一種です。

- 生体活性エネルギーの3個の原理原則の機能性

-

- すべてを蘇生活性化する。

- すべてをバランスコントロールする。

- すべてと融和調和する。

BSボール(アポロセラミック)とは

特定の無機質を数種混合してセラミック化後、特殊触媒加工を行ったものを、この行程と異なった条件で3回繰り返して作り上げたものです。このBSボール(アポロセラミック)は生命活性エネルギーを吸収、放出する場となっており、エネルギー発振器のような機能を発揮します。

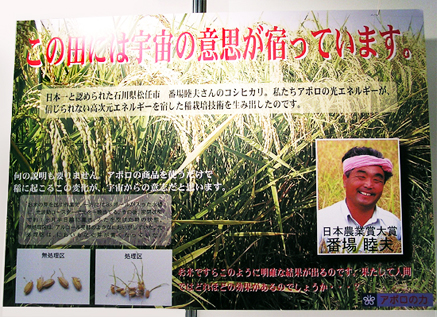

- 宇宙の意志が宿っています

-

2008年に東京で開催された展示会会場にて。

アポロ科学研究所のブースで、「ばんばのお米」が紹介されました。

お米の芽を出す作業過程において、BSボール(アポロセラミック)と光波動コースターを用いてハイレベルエネルギーを転写。その後の工程でもSymnテクノロジーを都度利用するBS農法のお米は、その他のお米を大きく引き離す美味しさと元気さです。

特別栽培米って何?

平成16年に「特別栽培農産物のガイドライン」が施行されたことにより、これまでの「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」という表示は消費者にとって間違ったイメージを持たせたり、不明確で曖昧な分かりにくい表示だったため表示禁止事項となり名称が「特別栽培農産物」に統一されました。

各地域の慣行栽培で使用されている節減対象農薬、化学肥料の両方を50%以上減らして栽培された農産物が対象基準となります。ここ石川県の水稲栽培で慣行的に行われている節減対象農薬使用回数は22回、化学肥料の使用量は窒素成分量で8kgとなっています。

「特別栽培農産物(特別栽培米)」の申請には、田んぼに看板を立て栽培履歴の記録の必要があり、これらを経て初めて「特別栽培米」と名乗ることができるようになります。

「農薬を使わないこしひかり」、「夢ごこち」は、この特別栽培米に該当します。以下にこれらのお米の節減対象農薬・化学肥料の使用状況を表記致しましたので御覧ください。

(1)令和5年産の「自然栽培米コシヒカリ」は以下の内容で栽培致しました。

| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |

|---|---|

| 特別栽培農産物 | |

| 節減対象農薬 | 栽培期間中 不使用 |

| 化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中 不使用 |

| 栽培責任者 | 番場 隆祥 |

| 住所 | 石川県白山市宮永町187番地 |

| 連絡先 | TEL 076-276-1096 |

| 確認責任者 | 内山 遥輝 |

| 住所 | 石川県白山市宮永町187番地 |

| 連絡先 | TEL 076-276-1096 |

| (農薬等 使用状況) https://vanva.co.jp/hpgen/HPB/entries/5.html(外部サイト) |

|

- 節減対象農薬の使用状況(平成20年、石川県の慣行栽培基準は有効成分回数として22回となっています。)

-

使用資材名 用途 使用回数 使用していません 合計 0回

- 化学肥料の使用状況(石川県の慣行栽培基準は化学肥料の窒素成分が8kg/10aとなっています。)

-

用途 使用量(窒素kg/10a) 育苗 0kg/10a 基肥 0kg/10a 追肥 0kg/10a 合計 0kg/10a

有機肥料として有機アグレット674、ブラドミン、グアノを使用しました。

尚、栽培履歴など詳しい点につきましては直接お問い合わせお願いいたします。

(2)令和5年産の「夢ごこち」は以下の内容で栽培致しました。

| 農林水産省 新ガイドラインによる表示 | |

|---|---|

| 特別栽培農産物 | |

| 節減対象農薬 | 当地比 5割減 |

| 化学肥料(窒素成分) | 当地比 9.9割減 |

| 栽培責任者 | 番場 隆祥 |

| 住所 | 石川県白山市宮永町187番地 |

| 連絡先 | TEL 076-276-1096 |

| 確認責任者 | 内山 遥輝 |

| 住所 | 石川県白山市宮永町187番地 |

| 連絡先 | TEL 076-276-1096 |

| (農薬等 使用状況) https://vanva.co.jp/hpgen/HPB/entries/5.html(外部サイト) |

|

-

時期 使用成分名 用途 使用回数 田植え時 フェンキノトリオン 除草 1回 田植え時 ペントキサゾン 除草 1回 田植え時 メタゾスルフロン 除草 1回 田植え時 テトラニリプロール 殺虫 1回 田植え時 ジクロベンチアゾクス 殺菌 1回 田植え時 ペンフルフェン 殺菌 1回 田植え時 テトラニリプロール 殺虫 1回 栽培期間中 ハロスルフロンメチル 除草 1回 栽培期間中 メタゾスルフロン 除草 1回 栽培期間中 グリホシネート または

グルホシネートPナトリウム塩除草 1回 栽培期間中 DCMU 除草 1回 栽培期間中 グリホサート 除草 1回 合計 11回

有機肥料として有機アグレット674、ブラドミン、グアノを使用しました。

尚、栽培履歴などの詳しい点につきましては直接お問い合わせお願いいたします。

安全性重視

本田での殺虫、殺菌剤の使用は原則としてしません。病害虫の著しい発生により被害が著しく発生した場合は、やむを得ず安全な薬剤を必要最低限の量 に限って使用する場合があります。稲の体が病害虫の被害を受けにくいものにします。除草剤だけは使用します。(農薬不使用米を除く)

- 肥料を必要最低限に抑える(収量減やむをえず)

- 天然のカルシウムを含んだ肥料を施用します。

乾燥・貯蔵

刈り取り適期に一気に刈り取った籾は低温でゆっくりと乾燥します。(従来の乾燥の約2倍の時間をかけます)籾摺りされた玄米は冷蔵庫に保管され精米されるのを待ちます。

精米・包装

最新の精米機で精米します。病害虫にあった黒い米は色彩選別機で取り除きます。

ばんばのお米ができるまで

みなさまにお届けする「ばんばのお米」ができるまでの春夏秋冬、1年間の作業の流れをご紹介いたします。

12月~2月の作業

外の作業が落ち着くと、次年度の育苗に向けた準備を行ないます。

土を乾かして適量の肥料と混合し、種蒔きに備え床土として苗箱に詰めます。

土の量は30トン。毎年約9000枚の苗箱を準備します。

また、この時期は次年度にどこの圃場で、どの品種を作るかなどを検討する大切な期間です。

「ばんば」では、農薬・肥料設計など作り方を変えてコシヒカリが5種類、その他の品種として夢ごこち、ハナエチゼン、ひとめぼれ、どんとこい、新大正糯、白山もちを栽培しています。前年度の反省や圃場の状態、生産調整面積などを考慮し計画を立て、圃場地図の作成なども行ないます。

床土と肥料の混合

苗箱に床土を詰める

デスクワークも大切

3月~4月の作業

3月20日、まだ寒い中、夢ごこちの温湯消毒を行いました。

種もみの表面には、いもち病菌など様々な病原菌が付着しています。これまでは、殺菌剤などを使って病原菌を退治していました。

今年は温湯消毒機を導入し、60℃のお湯で消毒したので、農薬を使う回数を減らす事ができました。

お湯の温度、種もみを浸ける時間が重要なポイントです。

『外はまだ寒い。でもお湯は熱いし…』

(平成20年産米づくりにて)

種から苗づくりの流れ

種の仕分けを行います。

苗箱一箱に付き、コシヒカリなら約100gの種籾を播くのでその播種量が分かるように、 5kgずつ袋に小分けにします。

種籾にはいもち病菌や馬鹿苗病菌などの病菌が付いています。

これを消毒する農薬などもありますが、「ばんば」では、種籾の消毒に60℃の温湯を用いて 10分間種子を消毒し(温湯消毒)、農薬の使用回数を減らしています。

消毒後は浸種という作業を行ないます。

浸種とは、種籾に催芽させるために水に浸けて吸水させるのが目的で、発芽をそろえるための第一歩の作業です。

この時に酸素の供給を良くし、発芽阻害物質を除去するために水の取替えをしなければならず、まだまだ寒いこの時期にはなかなか大変な作業です。

種子予措の最後は催芽で、30~32℃の湯に1~2日浸け播種後の出芽を早くさせるための準備です。催芽が揃わないと生育むらができるので、袋の内側と外側の温度が均等になるように温度管理に注意します。 ちなみに種籾から芽が出るのを催芽(発芽)、土から芽が出るのを出芽といいます。

催芽後、洗濯機で脱水し播種を行ないます。

32℃に保った育苗器で二日間おくと、種籾は出芽します。

苗は生育が進むと緑化します。

田植えするまで、水やりやハウス内の温度管理などを徹底します。良い苗作りが米作りの基本となります。

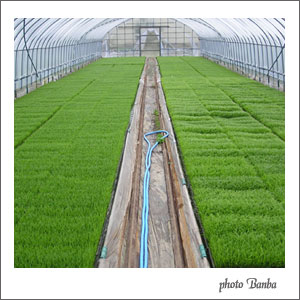

種まきも無事に終え、ビニールハウスに並べられた苗。

すくすくと成長し、ハウス内が初々しい緑色のじゅうたんを敷き詰めたようになります。

春先、まだまだ寒暖の差が大きいため、窓を開けたり閉めたりとハウス内の温度調節が大変です。

お日様が顔を出すと、やっていた仕事を放り出して、慌てて窓を開けに走ったりします。

元気の良い苗づくりが、「ばんば」の元気で美味しいお米作りの基本です。

『今年も立派に成長してくれました!』

(平成20年産米づくりにて)

田んぼの作業

種籾の作業と平行して、本格的に外仕事も動き出します。

用水内の掃除や大豆畑の水はけを良くするための溝きり、あぜにできたネズミの穴などのチェック基肥の散布などを行ないます。

あぜに除草剤をかけたり、農薬不使用田では草刈りも行ないます。

そしていよいよトラクターに乗り込み荒起こし。

荒起しは基肥や農閑期に生えた雑草をすき込んだり、代かきに備えて土を細かく砕きます。

苗が育ち、田植えが目前に迫ると代かきを行ないます。

代かきは田面を均平にしたり、稲ワラを土中に埋め込むのが目的です。

田んぼが均平でないと、水管理が難しく雑草の発生に繋がるので特に気を付ける作業の一つです。

苗が順調に育っている頃、田んぼの方も田植えに向けて大忙し。

あぜを塗ったり、田んぼを起こしたり…。

最後に田んぼに水を張り、代かきをします。代かきは田んぼの高低差を整え平らにしたり、雑草や去年の稲わらを土の中に埋め込んだりします。

土の質が違ったりすると出来上がりが全然違うし、後々の作業に影響するのでとっても気を使います。

『順調順調。でも気を抜いちゃ、ダメだぞ~』

(平成20年産米づくりにて)

5月~6月の作業

4月の終わり頃、苗の生育状況と天気の様子を伺いながら、田植えを始めます。田植え機は、田植えと同時に施肥と除草剤も同時に散布します。

苗・肥料・除草剤の残量に気を配り、いかに機械を止めずに作業を行なうかがポイントとなってくるので、スタッフのチームワークや先の作業を読む力が作業効率をアップさせます。

ハウスに育苗のスペースが足りない場合などは、直播きで補います。直播きは酸素発生剤をコーティングした種籾を直接田んぼに播きます。

田植え時とは異なる作業機で、溝の中に種を播き、土をかぶせていきます。苗の補給をしなくていいので作業自体は少人数で可能です。

種子予措や育苗の労力が省けますが、鳥害や雑草対策、出芽の不揃いなどまだまだ研究の余地がある技術です。田植えは天気と苗の生長を見ながら、一ヶ月ほど続きます。

今年は去年より3日早い4月26日に田植えスタート。

初日は突然の雨や田植え機のトラブルなど、波乱含みのスタートでしたが、その後は天気にも恵まれ順調に作業は進み一安心。

6月1日に無事終了。

約一ヶ月の長丁場、気の抜けない毎日が続くので身も心もへとへと。終盤は気力だけで乗り切りました。

田植えの終了は本当にほっとします。田植え後、水管理など朝晩の田んぼ回りが日課となります。

『秋にお客様の笑顔が見たい』

(平成20年産米づくりにて)

中間管理

水管理は稲作において最も重要な作業の一つです。

田植え後は毎日、朝晩と圃場を回り圃場の水が適量かチェックします。

土が出ていると草が出やすくなるため畦畔に穴が開いて水が漏れていないかなども調べます。

毎日見ていると、どの辺りが高くて土が出やすいか、どこから水が漏れやすいかなど分かってきます。

また雑草の状態もチェックし、随時対策を講じていきます。

農薬不使用の圃場は、除草剤を一切散布しないので雑草との闘いになります。田植え後2週間経つと、除草機を使います。

除草機は、苗を植えていないスペース(らち)の土をかき混ぜたり、叩いたりして、まだ芽を出したばかりの雑草を水面に浮かせます。既に根付いている稲に影響はありません。その後は1週間おきに(約5回)除草機を使います。

稲が生長し、除草機が使えなくなると、手作業で除草します。1枚の圃場に1週間以上かかる場合もあります。ヒエやホタルイといった雑草も生存するのに必死で、その生命力には驚かされるばかりです。

稲が順調に生長している中(6月頃)、作業の合間を見つけて溝切りをします。溝切りは、乗用型溝切り機その名も「田面ライダー」。

以前は手押しで切っていた溝も、今ではバイクのように田面をスイスイ走るので楽チンです。この時期、溝を切る事によって後半水を抜いたり、入れたりする際(間断灌水)に入排水しやすくなります。

また、一度水を抜き、小さなひびが入るくらい干す事を中干しといいます。中干しには過繁茂を防ぎ細茎化や穂数過剰による品質低下を防いだり、根の活力向上・促進による倒伏防止などの効果があります。

「農薬を使わないコシヒカリ」の栽培は雑草との闘いです。稲がすくすくと成長する中、ヒエなどの雑草は稲に負けじと、それ以上に成長し、その生命力に驚かされます。農薬を使わないので、ひたすら人力で除草します。一枚の田んぼの除草にに3日~1週間かかる場合もあります。除草剤が無かった頃の人達のご苦労を身をもって経験し、本当に頭が下がる思いです。

『う~ん、腰が痛い…いや、まだまだこんなもんじゃないぞ。頑張れっ!!』

(平成20年産米づくりにて)

7月頃の作業

7月に入ると早生の品種から順番に出穂します。出穂から刈り取り時期がある程度予想できるので、この時期の水回りは出穂時期を把握するために注意深くチェックします。

コシヒカリや夢ごこちには穂肥を投入します。

田植えの際に同時に与えた肥料は生長に使うため今度は穂を実らせるための肥料を与えてやります。(これを穂肥といいます)

これも、出穂何日前など適期があるので、葉色や幼穂をこまめに調べながら与えるタイミングや量を決定します。

出穂後、開花し受粉します。稲の花はたった数時間しか咲かないので、風が強かったりすると心配になります。

稲穂が黄金色に色づき頭を垂れ始めるといよいよ稲刈りが間近に迫り気持ちが高ぶってきます。

稲刈りに備えて、コンバインやライスセンターの点検整備、畦畔の除草剤など準備を進めていきます。

7月に入ると稲は順番に出穂し、やがて小さな白い花を咲かせます。

皆さんご覧になったことありますか?

稲の花はたった1日、数時間しか咲かないので、私達も花が咲いているのを発見すると慌ててカメラを取りに行きます。この小さな花が受粉して実をつけお米一粒一粒になります。

『今年は雨が本当に少なく水管理に苦労した年でした。』

(平成20年産米づくりにて)

8月下旬頃~9月の作業(稲刈り)

稲刈りが一番早いのはハナエチゼン。毎年、お盆が過ぎると「今か今か」と気持ちが焦ります。

稲刈りが始まるとどんどん忙しくなっていきます。

色や水分のチェックを行い稲刈りスタート日を決定します。

稲刈り適期の目安は品種によって異なり、ハナエチゼンで32日、コシヒカリで38日程度です。

コンバインで刈った稲はコンバイン内で脱穀、選別されます。

ワラは細かく切り刻まれ田に還元されます。

選別された籾をダンプに移しライスセンターに運ぶ。

ライスセンターに運ばれた籾は乾燥機で一晩かけて仕上げ、水分が14.5~15.0%になるまで乾燥します。

乾燥した籾は籾摺り機で籾を取り除き、玄米にし30キロずつ袋詰めします。

検査を受けて等級が決定します。

稲刈りは天気や稲の状態を見ながら10月の上旬まで続きます。

収穫の秋。

稲穂が黄金色に色づき、頭を垂れると生産者にとって一番楽しく、そして大忙しの季節の始まりです。

今年は新型のコンバインが大活躍。そのスピードの速さに運転者も慣れるのに必死。それ以上に下仕事は大変だったはず。

新型コンバインと連日の好天のおかげで稲刈りは順調に終了。

『辺り一面が黄金色。一番好きな風景です。』

(平成20年産米づくりにて)

10月~11月の作業

稲刈りが終わると後片付け。

コンバインはもちろん、ライスセンター内にも籾一つ残さぬくらいに掃除をします(冬場ネズミが侵入しないように)。

その後も休む間も無く来年度の準備に取り掛かります。

土壌改良

資材

堆肥の散布。土作りも大切な作業の一つです。

その年の内にあぜ塗りも終わらせます。土質が悪く崩れたり、上手くいかない時は年が明けてから再度塗り直します。

暮れ起こし。稲刈りで細かくしたワラを微生物が分解しやすいように土中にすき込みます。

田んぼの角は高くなりやすく、またトラクターでも起こせないので、一枚一枚鍬で起こします(角打ち)。

今年もおかげさまで、お客様に喜んでいただけるような美味しいお米ができました。

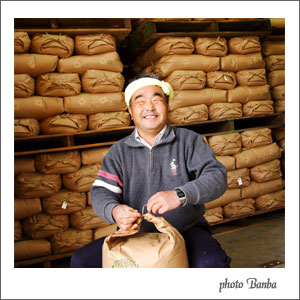

天気に恵まれた一年で、平年よりもちょっぴり多く収穫できて私達も大満足。自然と笑みがこぼれてしまいます。(見て下さいこの笑顔)

さぁ、今度は皆さんが「ばんばのお米」を食べて笑顔になってください。その笑顔を想像しながら、私達は来年に向けての準備を始めています。

『「ばんばのお米」を食べて笑顔になってください。』

(平成20年産米づくりにて)

ばんばの新人さんが書き綴る・・・

さめてもおいしいご飯「ばんばのお米」

『ばんばのお米』がおいしいワケ。

生産者の想い

『作り手の顔のわかる安心感』

『お米が作られてゆく現場の空気が伝わってくる楽しさ』

その上で、

『おいしく食べられる満足感』

私自身、消費者として気になる点を、お客様にもお伝えしたいと思って、このブログを始めました。

「初めてのブログ」ということで、試行錯誤してきました。

農作業が忙しくなると、記事を書くことができず、写真だけが貯まる・・・。

夏休みの宿題のように山積みに・・・。

あぁ・・・・・・。

最初は、

「冷めても美味しいっ!」と、特に言って頂ける、

『農薬を使わないコシヒカリ』『夢ごこち』の2種類の紹介をしようと思っていたのですが、

いつの間にやら、『ばんばのお米』の全種類の紹介になってしまい、

農作業もごちゃごちゃに混ざってしまい、

読まれる方に、わかりにくくなってしまった・・・、

と反省しております。

せっかくですので、

これからも全種類の農作業の紹介をしたいと思いますが、

『農薬を使わないコシヒカリ』『夢ごこち』は、特に区別して、紹介していきたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

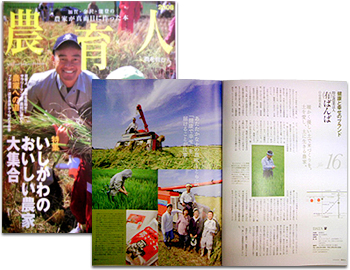

情報誌で紹介されました!

『アグリファンド石川【創立30周年記念誌】

農育人(のういくじん) 農を育む人』

(2008年2月 初版第一刷発行)

健康と幸せのブランド

特定農業法人 (有)ばんば 白山市宮永町

暖かく優しい土で米作りを。

土を愛し、土に生きる農家。

米どころかが平野の裾野、白山市のひろびろとした田園地帯に、(有)ばんばの水田が広がっている。

BS農法というオンリーワンの技術を持ち、平成十六年日本農業賞の個別 経営の部・大賞を獲得した番場睦夫さんは、この田んぼから日本中に「健康でしあわせ」を届けている。

自然と折り合いをつけながら地道な作業を繰り返すのが農業の世界。ばんばでは、無農薬・減農薬と有機肥料栽培に取り組んでおり、一般栽培と表示してあるものについても化学肥料を施行するのは一回のみ。当然、手間も時間もかかる。

「除草剤を使わないで手で草取りをするのは大変な手間。微生物を使って堆肥を作ったり、有機質肥料をブレンドするのも一苦労。だけど、たくさんの手間をかけてこそ、おいしいお米が育つんですよ」。

稲作農家としてのばんばの強みは、他には真似できない付加価値にある。ひとつは、多彩な作付け品種。ばんばではコシヒカリをはじめ、粘りがあり冷めてもおいしい「夢ごこち」、粒が大きく甘みのある「どんとこい」など、六種類の米を作り分けている。

ひとくちに〝おいしい米〟といっても、地域によって違いがあるからだ。番場さんは、電話で米の注文を受ける際には、「どちらのご出身ですか」と尋ねるほどの徹底ぶりで、さまざまなニーズにきめ細かく応えている。

もうひとつは環境にも人にも優しいBS農法という独自の農法。「簡単に言えば、元気な米ができる方法。お客さんに元気な米を食べてもらって、元気で健康になってほしいんだ」と番場さんは語る。鉢巻をしめてニコニコと話す番場さんの顔を見ていると、なるほど、元気な米を食べている人は元気だと納得できる。

米の販売を通じて、健康で幸せを届けている番場さんの姿勢に共感してくれるお客さんは多く、ばんばの米は東京の自然食品店にも置かれている。

しかしどんなに販路を拡大しても、「土を愛し、土に生きる」をモットーとする生産者としての原点にブレはない。ばんばブランドとして販売する米は、自らが丹精込めて育てたものだけだ。

番場さんは、県の「森と田んぼの学校」で、地元の小学生に田植えや稲刈りを指導するなど、食農教育の先駆者としての横顔を持つ。

そんな番場さんが、今の若者に、これだけは知ってほしいということがある。それは、地道な作業を毎日続けることの大切さ。「そうした、今の日本人に欠けている職業観を示してあげるのが、農業のプロが担うべき食農育だと思うんです」。

食育から職育へ。農業のプロは今、新しい食農教育を発信している。

定番のコシヒカリに加え、ばんばのお米といえば「夢ごこち」を挙げる人が多い。特に粘りがあるお米が好まれる北陸で人気が高い。

口コミでじわじわ人気が広がり、収穫した分は毎年ほとんど売り切っている。

炊きたてはもちろん美味しい、冷めてから本領を発揮するのがこのお米。

冷たくなっても弾力が失われず、ピカピカ光って甘みもあるため、おにぎりやお弁当におすすめだろう。

春夏秋冬、自然の恵みを受けながら、雨風問わず日々汗を流すのが稲作農家の仕事。

豊かな自然と共生するために、「環境を守る必要性は、生産者も消費者も同じ。できるところから環境にやさしい農業に取り組んでいくことが、これからの農業者の務め」と話す番場さん。

特別栽培米で石川県エコ農産物としての認定も受けており、玄米で食べても、安全で安心なお米を生産、販売している。

『農育人 (農を育む人)』紹介!

『美しい星』

(2007年 12月 10日発行)

『自然派マガジン 山女』

(2007年 10月 3日発行)

『味人めぐり【加賀能登】』

(2007年 12月 10日発行)

プレマスタッフのレポート!

「ばんばのお米」を生産する番場睦夫さんにインタビュー!

天命を避けず、日本中の家族の健康に貢献したい

白山といえば、今でこそ「美味しい水」ということで高く評価されるようになりましたが、以前はというと、「白山の麓の平場で育つ石川の米はまずい」と言われ続けてずいぶんくやしい思いをしてきました。とはいえ、今思えばそれがよかったんです。

それはどういうことでしょう?

「欠点をどう補うか」ということに集中できました。低い評価がそのままバネになったんですよ。

鹿児島で農業を営む知人には、北陸の米は確かに粘りがあって美味しいが甘みがない、と言われました。これが一番美味しいからと差し出された鹿児島のお米を食べてみると、確かに甘いのだけれど、私には少々甘すぎて、食べているうちにいやになってしまったんです。なるほど、美味しいお米といっても人それぞれ嗜好は異なるので、一概に「これが一番!」とは決められないものだなとあらためて思いました。そこで、自分はどんな特長のあるお米を極めるのか、目標を絞り込むことが必要だと感じたんです。

ある展示会に、「健康になる」ということで有名なあるお米が出展していました。ところが試食してみると、さっぱりしすぎていて日本人の嗜好にはどうやらあまりフィットしない品種だったのです。若い人向けの業務用としてならいいかもしれないけれど、一般家庭用としてはやはり、ある程度粘りがある方が美味しいと感じるはずです。そのことがきっかけで、粘りに絞り込んで研究することにしました。そうして粘りに特化した結果、選んだのが「夢ごこち」の品種だったのです。

当時、食糧法が改正されて、誰でもお米を販売できるようになっていました。それに加えて化学肥料米は豊作続きで、どんどん値段が下がってきていたので、慣行農法の稲作農家はお米が売れ残ってしまって厳しい状況にありました。

幸いにも私は、販路の中心が中流意識の高い家庭が集まる地域だったため、従来からの「減農薬の特別栽培」路線にさらに何らかの付加価値をつけることで、価格競争に巻き込まれることなく生き残る方法を考えることにしたんです。

平場でまずいと言われるお米だからこそ、粘りを活かしつつ、体にいいお米を作ろうというふたつの方針に絞り込みました。「夢ごこち」は、まだ誰も知らなかった頃から少しずつ作付面積を増やしてきていますが、風味はもちろん、ネーミングもいいしとても愛着のある品種です。

番場さんはとても研究熱心な農家さんなのですね。一般的な農家さん達と比べて、少々異質ということはないですか(笑)?

たくさん作って農協に収めるのが農家の仕事ということで、今の社会のニーズなどを考えて作戦を練る(笑)農家は少ないと思いますよ。考えることは、いかにたくさん作るか、だけでしょう。実際のところ、父親の代から農業を継いだ当初は私もそうでしたよ。「腹減ってりゃどんな米でもうまいわ」って。当時はまだ、作れば売れた時代でしたから。

では先代から農家で、番場さんは当然のごとく後を継がれたのですね。抵抗はありませんでしたか?

実は農業したくなかったんです。正直言って、今でも嫌いです(笑)。遅くに生まれた一人っ子だったので、父親がいつどうなるかわからないからしっかり教え込めということで、一人っ子だからと甘やかされることなく、逆に一人っ子だったからこそずいぶん厳しく育てられました。小学校の頃から、宿題が終わったら田んぼに直行。週末も土曜日のうちに宿題を済ませて日曜日は一日田んぼ。日曜日に子供会の行事があるときは、土曜日に田んぼ。夏休みも、稲刈りが始まる前に宿題を済ませてとにかく田んぼ・・・。大人になったら絶対に農業なんてやりたくないと思っていましたが、でもやっぱり、継がざるをえなかったんです。

農業高校に入るつもりでいたら、中学三年生の担任の先生から、普通高校にいって大学で農学をしっかり勉強してから農家になれと勧められたんです。農業高校を出て農業する時代は終わったと言われて、急遽進路を変更しました。

高校の三年間はバラ色でした。進学校だったので、「しめた、農業しなくていい!」と。ところが、大学入試をひかえた三年生の暮れになって、父が癌と診断されたんです。どうしようかと悩んでいたところに、背中を押してくれた友人がいました。商売やるならゼロからだけど、農業やるなら農地があるんだからイチからだろう、応援してやるよ、という彼のひと言に励まされて、農業短大(現在は県立大学)に通いながら農業を始めることにしたんです。本当はやりたくなかった仕事ですし、今でも好きか嫌いかと聞かれたら嫌いと答えますよ(笑)。

とは言っても、縁があって入った道です。短い一生のうちになんとか自分自身で納得のいく仕事をしなければという思いは当時から強かったんでしょうね。特別栽培米の制度を後輩たちに教えてもらって、理解できないこともみんなが支えてくれたおかげで、たまたま誰よりもいち早く制度をうまく導入することができました。

先ほども話したとおり、最初はとにかく量で勝負でしたが、勉強家の友達に恵まれて、うまい米を作るための勉強会も活発に行いました。

そういった経緯で、熱心に品種や農法を見直されるようになったのですね。

健康になる米作りということで、EM農法や合鴨農法、有機栽培など次々と試しましたが、どうもそれだけでは自然状況の不利さがあって、決定的な打開策に出会えずにいました。そんな時に、ある友人から20何年ぶりに電話かかってきて、末廣社長を紹介されたんです。

友人に会って聞いた話は、まったく理解できない内容でした。そんな宗教じみたものには関心ないから帰ってくれと、友人を追い返そうとしたくらいです(笑)。

僕の説明じゃ分からないだろうから、直接話を聞いてみろと言われ、初めて末廣社長に会ってみましたが、ますますわからなくなりました(苦笑)。

お察しします・・・(笑)。でも最終的には納得されたということですよね。

ものは試しにということで、一ヶ月間ネックレスを使ってみたんです。するとなるほど、何故だかはわからないが、いろんな変化が起こっていることに気づかされました。

とりあえず、半信半疑どころかほとんど疑い状態のまま、もしもこれでうまくいったら本気でやろうとだけ決めて、セラミックで作られたBSボール(アポロセラミックレギュラー)を持ち帰ったんです。

その後は、末廣社長からの指示通りに?

いやいや、とんでもない。どうするんですか?と聞いたら、自分で考えて試してみなさいとだけ(苦笑)。末廣社長によると、ご親戚が所有していた菜っ葉もののビニールハウスの四隅にBSボールを置いてみたところ、無農薬にも関わらず、まったく病気が出なし、虫も元々捨てる部分にしかつかなかったというお話でした。その話には驚かされました。

多少の胡散臭さは残りながらも、まずは種の発芽のタイミングで使ってみることにしました。水にBSボールを入れ、種を入れて浸種、その後、温湯に入れ通常は発芽までに二晩かかります。明日の朝は芽が出るという夕方、様子を見てみると、芽が出てきていて翌朝までもちそうにないんです!それもネット上の袋の上っ面だけではなく、内部の種も全部、きれいに揃って出ていたので、慌てて引き上げました。

つまり、予定より半日も早かったことになります。吸水が早かったのか、これは何かあるなと感じながらも、まあ偶然かもしれないと、その時はまだ自分に言い聞かせているところがありました。

その後は従来通りに稲を育て、一年が終わってから収穫したお米を波動測定してもらいました。うちで穫れた化学肥料栽培のものと無農薬栽培のものを比較すると、やはり化学肥料の方が波動値は低かったですが、比較サンプル用にと農協で買ってきたよその農家さんの田んぼの無農薬のお米と比べて、うちのお米は化学肥料栽培のものですら波動値が高かったんです。

その結果を見た瞬間に、絶対に何かがあるぞ!という確信に変わりました。相変わらずそれが何なのかはわからないけれど、もはや疑いと迷いはなくなっていました。それ以降は、新商品を出るたび順番に、様々な用途に導入しています。

場がよくなったのでしょうね、ずいぶん土壌がよくなったように感じます。有機物が効率的に分解されるようになったせいか、肥料は従来の倍の効果があります。今まで通りの量を使ったら栄養過多で稲が倒れてしまいましたが、その最初の失敗のおかげで、投入する肥料の量が半分で済むということが分かりました。

symnテクノロジーで、自然界のエネルギーが高まったということですね!

では、お米にもしっかりと違いが出てきているでしょうね。

ばんばさんのお米作りはすでに知名度も高まっているでしょうから、一緒にやりたいという若い人たちは多いのではないですか?

それがなかなか難しいんです。農業はしたいし美味しい米は作りたいけれど、経営にはタッチしたくない。作ることに専念したいので、後継者として経営の勉強はしたくないという人たちが多いんですよ。

そうかと思えば、生産に対しての勉強が足りないのに、売ることばっかり考えているという人たちもいます。バランスが悪いんですね。「一粒でも多く穫れ」と言われてきた時代に、いかにして消費者に届けるかを私は勉強してこれたことは本当に幸いだと思っています。

現状は、農学部を出て生産の基礎を勉強してきた若い子がまだまだ非常に少ないんです。指導されたことと、実際に生産してみて気づいたこと。つじつまが合わないことはたくさんあるはずです。それらに対して疑問を抱くから本当の答えが出せるんです。教えられたとおりやっているだけだと、真実に出会う機会などありませんからね。

アポロの技術も然りです。何かがこれまでの科学とは異なるので、それを証明しようと私なりにいろいろ取り組んでいます。まだ具体的には説明ができないのですが、明らかに違うんですよね。健康に役立つのが間違いないことは、自分自身や家族の体を使った実験でも証明できていますから(笑)。

人間、頭が良すぎるといけませんね。とにかく言葉は悪いですが、何でも騙されたと思って信じてやってみないと、どんな結果も出せません。

確かにおっしゃる通りだと思います。行動してはじめて変化が起こせるのですからね。では、番場さんの今後の展望はどのようなものでしょうか?

経営的には後継者問題ですね(苦笑)。もっと大きな視点では、この農法を理解してくれる仲間を増やしたいです。理解を得るのに時間がかかるようであれば、共同ポンプにシンシンをつけてしまって、地域全体にエネルギーの高い水を流してしまうとか(笑)。そうすれば、まだ理解してもらえていない人にも影響が広がっていく。アポロフィールダーをみんなの田んぼに入れるのは難しいですが、水を変えることなら簡単ですからね。

もちろん個人的には、このエネルギーを持ったお米の販売をさらに拡大していきたいと思っています。本来であれば、無農薬栽培のお米を食べるのがもちろん理想的ですが、経済的になかなか手の届かない消費者もいるでしょう。たとえ多少の化学肥料を使っていても、エネルギーの高いお米をお届けすることで、みなさんがより健康になってもらえたら嬉しいですし、これからもずっとそんな風に、消費者に寄り添う農業をやっていきたいと考えています。

アポロの新商品を持ち帰るたびに、子供からは、「また新しいものを買ってきて」とよく笑われるんですが、日本農業のために必要なんだと説明しています。何とかして、みんなが納得できるように数値でアポロの効果を表せるようになれば、一番嬉しいですけどね。まずはひとりでもふたりでも、仲間を増やしながらこれからも取り組んでいくつもりです。

最近もひとりこの近辺で、私と同じ農法をやってみたいと言ってくれる人が現れました。会社務めを辞めてイチから農業をするというので、それならぜひにと説明したところ、「面白い」と非常に興味を示してもらえました。

最初はみんなから、「何か怪しいことをやっとるわ」と言われてきましたが、それでも続けていれば、きっと仲間は確実に増えてくると信じています。

ホームページを拝見しましたが、番場さんが奥様と一緒に稲穂に囲まれて映っている写真の笑顔がとても印象的でした。

(突如真面目な顔つきになり)本当は、最後の収穫を迎えるまでは農家はど真剣なんですよね。私としては、ホームページでもその真剣さを伝えたい想いが強かったんですが、「ニコニコ笑顔で愛情こめて育てました」という農作物を消費者は買いたいものだ、というアドバイスを受けたので、現状は致し方なく真剣さは伝えていないサイトになっているんです。

でも実際はというと、決して毎日ニコニコ笑顔なわけではありません。事実、田植えをしてから稲刈りまでは、田んぼの様子が心配で熟睡などできません。夜中も雨や風の音で反射的に起きあがってしまいます。天気予報とにらめっこしては雨の中でも田んぼに向かいますし、田んぼのことよりも優先されることなど生活の中に何一つないんですよ。

だからこそ収穫を迎える喜びはひとしおですし、穫れたお米の一粒一粒が我が子のように愛おしいんです。

お話を聞いていると、農業が嫌いとはまったく感じられないですね。むしろ、とてもやりがいを持っていらっしゃるように思います。

嫌いなものを避けているばかりでは、人生は豊かなものにはなりません。嫌いなもの、苦手なものも、自分に与えられたとすればそれが天命。そうであれば、いかにして避けるかよりも、どのように取り組むことで喜びとやり甲斐を見いだせるのかを考えた方が利口です。

仕事に対するそのような心構えがあったからこそ、番場さんはこうして多くの人々の笑顔と健康に寄与する仕事に集中する機会を与えられたのでしょうね。

番場さんが我が子のように育てたお米達、必要とする方々の元に私達も大切にお届けさせていただきますね。今日は本当にありがとうございました。

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします!

「体に合わない気がするけどやめられない……」コーヒーって結局のところどうなの?

「体に合わない気がするけどやめられない……」コーヒーって結局のところどうなの?