香害 ー 香りつき製品から始まる、見えない健康リスク

肌に、呼吸に、毎日触れるからこそ見直したい香料の話

近年、「香りの持続」や「強い清潔感」をうたう

柔軟剤、洗剤、芳香剤などが多く販売されています。

一方で、それらに含まれる香料や化学物質が

健康や環境に及ぼす影響が懸念されているのをご存じでしょうか?

この特集では、日用品に含まれる香料の仕組みと

その実態、リスクへの向き合い方をわかりやすく解説。

毎日使うものだからこそ、安心できる選択肢を考えてみませんか?

洗剤や柔軟剤など、香り付き製品 人気の理由

ふんわりとした肌触り、清潔感のある香り。柔軟剤や洗剤、芳香剤などの香り付き製品は、日々の暮らしを快適にする存在として多くの家庭で使われています。たとえば、

- 衣類やタオルをやわらかく仕上げる

- 静電気の発生を抑える

- 香りで気分をリフレッシュする

- 室内や身体のニオイ対策になる

こうした利便性や「香りのある生活」への憧れから、香り付き日用品は今や生活のスタンダードとなっています。しかし、その中身について、私たちはどれだけ知っているでしょうか。

「香料」の中身は?成分表示の落とし穴

香り付き製品のパッケージには、「界面活性剤」「安定化剤」「香料」など、曖昧な表現が並びます。

中でも「香料」は、何千種類もの合成化学物質を含んでいる可能性があるにもかかわらず、表示は一括で済まされているのが現状です。

実際、化粧品や日用品に使用されている香料の多くは、天然由来ではなく合成香料です。

化粧品などに使用される「香料」の安全性は、IFRA(国際香料協会)という国際的な業界団体の自主規制にゆだねられており、日本でも約200社が加盟する日本香料工業会がIFRAの会員になり、その基準に準じてリストを作成しています。

IFRAのリストには3,000種以上の香料物質が登録されており、日本でもこれらを含む製品が広く流通しています。

参照:Women's Voices for the Earth(地球のための女性の声)(アメリカの環境NGO)ウェブサイト

IFRA(国際香料協会)の香料業界で使用されている化学物質透明性リストには、3000種類以上の化学物質が掲載されています。その安全基準リストには186種類の禁止物質または制限物質が掲載されていますが、その安全基準は任意とされています。Women's Voices for the Earthが、このリストに問題があるとする理由として、IFRAが行った試験のほとんどが内部で行われたもので、外部の専門家による査読は行われていない。国際がん研究機関やEUでは有毒とされている物質を安全基準リストに掲載している。ことを挙げています。

このように、香料と一括りにされた中には、人体への影響が懸念される成分が数多く含まれているのが現実です。

香りを楽しむために使っていたはずの洗剤や柔軟剤が、実は健康や環境に悪影響を及ぼす可能性がある——そのことをまずは知ることが大切です。

マイクロカプセルの正体

「香りが続く=プラスチックが残る? ― マイクロカプセルの仕組み」

近年、香料を含む日用品や香り付き製品は“長時間香りが続く”ことを強みとして販売されるようになりました。

その秘密は、「マイクロカプセル」と呼ばれる微細なプラスチック粒子にあります。その大きさはミクロン単位(1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル)と非常に小さく、香料を内包した状態で衣類に付着したり空間に浮遊したりします。

洗濯時に使用されたカプセルの約8割は、下水を通じて川や海へと流出すると言われています。また、衣類に残ったカプセルは、時間の経過や摩擦によって破裂し、香りを放ち続けます。

放出された人工香料やカプセル成分は空気中を漂い、それを吸い込んだり、皮膚から体内に取り込まれたりすることで、呼吸器症状、頭痛、倦怠感などの健康リスクが懸念されています。

香害

「いい香りが、苦しみに変わる ― 香害に悩む人々の声」

- 40代女性・主婦

- 「隣人が使っている柔軟剤の香りで頭痛がひどくなり、窓が開けられなくなった」

- 中学2年生・男子

- 「学校で柔軟剤の匂いが充満していて、息苦しくなり保健室に運ばれた」

香害とは、柔軟剤や洗剤、消臭スプレー、芳香剤などに含まれる香料が原因となって、頭痛、吐き気、倦怠感、呼吸困難などの体調不良を引き起こす現象です。

とくに近年は、香りの強い洗剤や柔軟剤が増えたことで、通勤電車や職場、学校など日常のあらゆる場面で香料にさらされる機会が多くなっています。

症状としては、頭痛・めまい・吐き気・咳・喉の痛み・目のかゆみ・倦怠感など、人によってさまざま。中には、ごく微量の香料成分でも反応してしまう「化学物質過敏症(MCS)」を発症する方もいます。

こうした状況を受けて、一部の自治体や教育機関では香料使用への注意喚起が始まっています。

- 神奈川県鎌倉市や兵庫県宝塚市などでは、広報誌や公式サイトで「香害にご配慮ください」と呼びかけを実施

- 東京都内の一部の学校や病院では、「強い香りを控えてください」という張り紙や校内通知を掲示

- 厚生労働省も「化学物質過敏症」についての周知ページを設け、理解促進を図っています

香害は、まだ法的な規制や表示義務が整っていない分野ですが、確実に社会問題としての認知が進みつつあります。

香りの好みは人それぞれ。しかし、誰かにとっての「いい香り」が、他の誰かの体調を左右しているかもしれない——そんな視点を持つことで、私たち一人ひとりができる配慮も見えてくるのではないでしょうか。

安全な選び方ガイド

「家族を守る柔軟剤の選び方」

柔軟剤・洗剤・芳香剤・スプレーなど香りのある製品は、以下のポイントを確認して、健康と環境にやさしいものを選びましょう。

「“香り”の価値観を見直すとき」

香りが清潔感や安心感の象徴であった時代から、

「誰にとっても快適な香り」への転換が求められる今。

香りを完全に排除するのではなく、誰かの健康を脅かさない“共存できる香り”を選ぶ。

それが、自分と大切な人、そして未来の環境を守る小さな一歩になります。

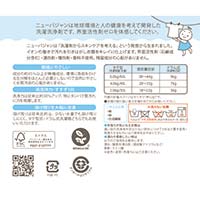

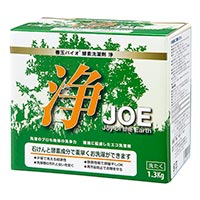

プレマが提案する、安心して使える洗剤・柔軟仕上げ剤はこちら

▼ ▼ ▼ ▼

「体に合わない気がするけどやめられない……」コーヒーって結局のところどうなの?

「体に合わない気がするけどやめられない……」コーヒーって結局のところどうなの?